顾颉刚全集·古史论文集目录(语文书作品简介)

述而:顾颉刚名著中的一处笔误?

顾颉刚先生的名作《古史辨·第一册·自序》(下文省称《自序》)中有这样一段:

约在十一岁时,我初读《纲鉴易知录》,对于历史的系统更能明白认识。那时,我便自立义法,加上许多圈点和批评。我最厌恶《纲目》的地方,就是它的势利。例如张良和荆轲一样的谋刺秦始皇,也一样的没有成功,但张良书为“韩人张良”,荆轲便书为“盗”。推它的原因,只因荆轲的主人燕太子丹是斩首的,而张良的主人刘邦乃是做成皇帝的。我对于这种不公平的记载非常痛恨,要用我自己的意见把它改了。可惜我读的一部《易知录》是石印小字本,上边写不多字,只得写上小纸,夹在书里。

查《纲鉴易知录》编者为清代学者吴乘权(1655~1719)等人,吴氏号楚材,还编有另一部名作《古文观止》,一文一史,虽是选编的普及读物,也可算“文史足用”了;且两书皆经久不衰,影响广大,也可见他编书确实有眼光。《纲目》即《资治通鉴纲目》,著者为大名鼎鼎的南宋朱熹(1130~1200)。相差数百年,顾先生何以将之混为一谈,是不是笔误呢?

《自序》写成于1926年4月20日,文中两用《易知录》似乎没记错。查《纲鉴易知录》在“卷八·后秦纪·始皇帝”的“纲”中,确实有文:

燕太子丹使盗劫秦王,不克。……二十九年。帝东游至阳武,韩人张良狙击,误中副车;令天下大索十日,不得。

可早在《自序》之前,顾先生写于1914年11月的《寒假读书记》中,也有相似的一段话,明明白白指的是《纲目》:

朱子《通鉴纲目》效法春秋褒贬,……幼时以其奖张良而罪荆轲为不可解。既而思之,即东方曼倩所谓用之则为虎,不用则为鼠也。使荆卿成功,燕丹为帝,朱子将以轲为开国第一功臣矣。使十索之後,张良竟获,朱子将以良为不量力之贼人矣。……如此势利小人,亦知人间有羞耻耶。

史以记事,如镜之照物。不必于物上标美恶而自见也。孔子寓褒贬于《春秋》,原是不合之事。史籍布之天下,何劳有人删定……朱熹……托尊圣之名,行毁史之事,于是民心以乱而横被冤屈者多矣。

论一朝兴衰、人事美恶者,则为史论,与史记不可同科。

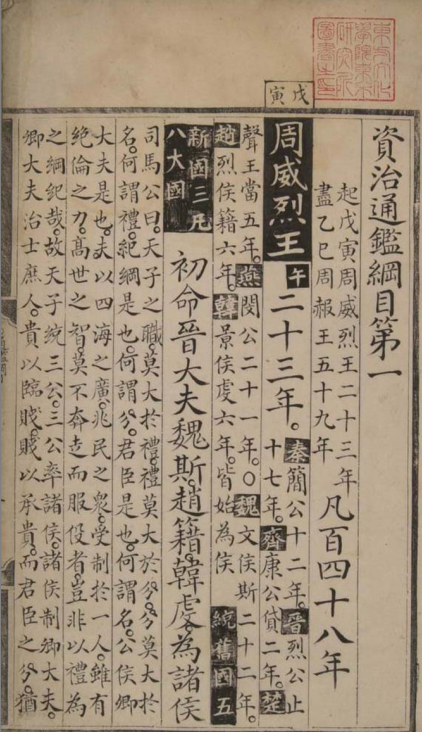

我们再查朱子《纲目》原文,在卷二也找到了同样的一段文字:

燕太子丹使盗劫秦王,不克。……二十九年。帝东游至阳武,韩人张良狙击,误中副车。令天下大索十日,不得。【述而说:今人的标点略有不同,但内容确实一样。】

这是怎么回事呢?

原来《纲鉴易知录》是一部凑编之书,书的内容虽然上自盘古,下到明末,其中战国到五代一段却基本取自朱熹的《纲目》。这也就是为什么,顾先生虽然读的是《易知录》,却要把矛头指向始作俑者而又名气更大的朱子了。

但朱子是这一观点的始作俑者吗?

我们知道《资治通鉴纲目》,其实又是对《通鉴》的剪裁简化,那么对于荆轲、张良的出场,通鉴是如何表述的呢?查见:

(燕)太子闻卫人荆轲之贤,卑辞厚礼而请见之。(通鉴·卷六·秦纪一)

初,韩人张良,其父、祖以上五世相韩。(通鉴·卷七·秦纪二)

通鉴用卫人荆轲、韩人张良,就描述而言,是不偏不倚的。

可我们又知道,通鉴关于这一时期的记述,基本又取材自《史记》,那么太史公怎么说呢?

二十年,燕太子丹患秦兵至国,恐,使荆轲刺秦王。……二十九年,始皇东游。至阳武博狼沙中,为盗所惊。求弗得,乃令天下大索十日。(史记·卷六·秦始皇本纪)

荆轲者,卫人也。(史记·卷八十六·刺客列传)

留侯张良者,其先韩人也。……秦皇帝东游,良与客狙击秦皇帝博浪沙中【述而说:没错,上文本纪中用的是“狼”字】,误中副车。秦皇帝大怒,大索天下,求贼甚急,为张良故也。(史记·卷五十五·留侯世家)

有趣的事来了,太史公竟然与朱子的用字正好相反,称张良反而用到了“盗”“贼”的字眼,这似乎也非顾先生称道的“不寓褒贬而美恶自见”。

司马迁、司马光、朱熹,都是泰斗、圣哲级别的大人物(顾先生亦是举足轻重的史学大家),就史著而言,也分别是纪传体、编年体、纲目体的经典之作,三家说法各不相同,神仙打架,孰是孰非呢?

细味其差异,我以为太史公所写似更合乎情理。因为荆轲刺秦时,代表燕国,与秦在名义上为平等的敌国,而张良谋杀始皇时,秦已统一六国。且在秦廷眼中,荆轲有明确的身份,而不知道博浪沙事件的主谋为张良,在其治下谋害皇帝而身份不明,可不就是盗贼吗?

花这么大力气探究一两个字的源流与使用,是否我们太过敏感或顾先生要求过苛呢?

其实并不。须知,司马迁隐忍苟活就是为了完成《史记》,并要:藏诸名山,传之其人。

司马光作《通鉴》:抉擿幽隐,校计毫厘,神识衰耗,精力尽于此书。

朱熹编《纲目》:纲仿春秋,寓褒贬于笔墨之中,要从义理上纠偏通鉴。

可见他们都是一字不苟、大费苦心的。

顾颉刚先生后来曾领衔标点过史记和通鉴,不知那时是否还留意青少年时代所注意的一字褒贬。

历史书写是否应该暗含褒贬,这不是此处能说明白的。至于顾先生说“史籍布之天下,何劳有人删定。”这就有点不讲道理了,司马温公《资治通鉴·进书表》就说:每患迁、固以来,文字繁多,自布衣之士,读之不遍,况于人主,日有万机,何暇周览!臣常不自揆,欲删削冗长,举撮机要……使先后有伦,精粗不杂。

史籍不能不读,但浩如烟海难以也没必要都读,这是很现实的问题。不过顾先生大概很快就改变了看法,既从事于历史教科书的编撰,又致力于通俗普及读物的发展。

就事论事,顾先生所不满于朱子的,以“论”害“史”的方法之外,还在于认为朱子论史的态度有问题,即太过势利、以成败论人。对于张良本人,顾先生也有特别的看法,认为:

凡为军师……范蠡、鬼谷子、张良、诸葛亮……皆阴险贼害之人……世之乱也,皆此等人启之。

这一早年论断,自然可疑,拿刺秦之事来说,荆卿的计划其实也挺“阴险”,不过毕竟是图存于前,张良则是复仇于后,如果成功,或许真就“启天下之乱”了。但怕世乱就能否定复仇的合理性吗?何况张良在帮助建立汉王朝的过程里,使人民解脱暴政、天下重归于治……

“这个弄不大清楚了”,大家以为呢?

不过顾先生自序的重点,本在于从小就能独立思考、敢于质疑,而非争论具体观点的对错!

参考资料:

《顾颉刚全集》

《史记》《资治通鉴》《朱子全书》

管学成等《纲鉴易知录全注全译本》

部分资源收费是对搜集、整体及网站运营必须的支出做适当补偿,敬请谅解。

每位访客应尊重版权方的知识产权,支持版权方出版社和出版社

如遇到资源失效请联系客服QQ:1516278755

-300x200.jpg)